貧乏な人に関わりたくないときの対処法をご紹介します。

お金がない貧乏な人と一緒にいると、何か自分に悪影響はあるのか。

実際にそういう状況に置かれている人や、気になる人は参考にしてみてください。

なぜ貧乏な人に関わりたくないと思ってしまうのか

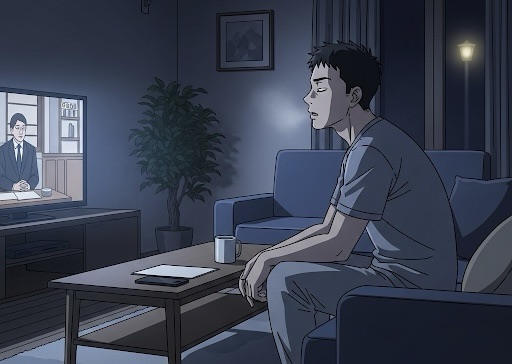

「あの人と関わっていると、なんだか疲れてしまう」――。

特定の相手との関係において、そうした感情を抱きながらも、相手の経済的な状況を知っているがゆえに「自分が冷たい人間だからだろうか」と罪悪感を覚えてしまう。

そのような複雑な悩みを抱える人は少なくありません。

「貧乏な人」ではなく「特定の思考や行動」との付き合い方の問題

まず、本記事におけるもっとも重要な前提として、個人の経済状況そのものと、その人の人間的価値には一切の関係がないということです。

ご紹介するのは「貧乏な人」というラベリングや差別では断じてなく、あくまで人間関係に消耗や疲弊をもたらす可能性のある「お金にまつわる特定の思考や行動」との向き合い方です。

例えば、他者への過度な依存、終わりのない金銭的な愚痴、他人の成功への嫉妬や責任転嫁といった、特定の言動が問題の本質です。

これらの行動は、経済状況に関わらず誰にでも見られる可能性がありますが、金銭的なストレスが引き金となる場合があるのも事実です。

この「行動」に焦点を当て、健全な人間関係を築くための方法を解説します。

関わりたくないと感じる罪悪感と気持ちの正体

相手に対して「関わりたくない」と感じてしまう自分に、罪悪感を覚えるのは自然なことです。

それは、困っている人を助けたいという優しさや共感性と、これ以上関わると自分の心身が持たないという自己防衛本能との間で、心が引き裂かれている状態だからです。

その気持ちは、自分の冷酷さの証明ではありません。むしろ、相手との関係性を真剣に考え、自分の心にも誠実であろうとするからこそ生じる人間的な葛藤なのです。

その罪悪感を否定せず、まずはそう感じている自分自身を認めることが問題解決の第一歩となります。

関わりたくないと感じる心のメカニズム3選

特定の人と関わることに強い疲労感や抵抗感を覚えるのはなぜなのか。その感情は、単なる気分の問題ではなく、人間の心に備わった、ごく自然な防衛反応やメカニズムによって引き起こされています。

その「関わりたくない」という気持ちの正体を、3つの心理学的な側面から解説していきましょう。

感情はうつる?「情動伝染」とネガティブなオーラの正体

他人のあくびを見て、自分もあくびをしてしまった経験は誰にでもあるでしょう。実は、感情もこれと似たメカニズムで伝染することが知られており、これを心理学では「情動伝染」と呼びます。

私たちは、相手の表情や声のトーン、仕草といった非言語的なサインを無意識に受け取り、脳内のミラーニューロンなどを通じて、相手と似た感情を自らの中に再現してしまうのです。

もし、ある人が常に金銭的な不安や将来への絶望、他者への嫉妬といったネガティブな感情を口にしていると、聞き手である自分も、その感情に「感染」してしまいます。

一緒にいるだけで気分が滅入ったり、どっと疲れたりするのは、相手が放つ「ネガティブなオーラ」の正体が、この情動伝染にあるためです。

これは、自分の心がけや相手への共感性の高さとは関係なく起こる生理的な反応に近い現象といえます。

与えるばかりで疲弊する「社会的交換理論」の不均衡

社会心理学における「社会的交換理論」では、人間関係を一種の交換(ギブアンドテイク)として捉えます。

私たちは、相手との関係から得られる報酬(喜び、感謝、安心感、有益な情報など)と、その関係を維持するために支払うコスト(時間、お金、精神的なエネルギーなど)を無意識に計算しています。

そして、報酬がコストを上回っていると感じるとき、その関係に満足感を覚えて継続したいと望むのです。

しかし、片方が愚痴を聞いたり、お金を貸したり、精神的に支えたりといったコストを一方的に払い続け、それに見合う感謝や尊重といった報酬が返ってこない関係では、このバランスが大きく崩れます。

与えるばかりで何も得られない状況が続けば、心身が疲弊し、その関係から離れたいと感じるのは極めて合理的な心の働きなのです。

自分までダメになる?「自己肯定感」を蝕むコミュニケーション

他者とのコミュニケーションは、私たちの自己肯定感に大きな影響を与えます。もし相手との会話が、過度な依存や責任転嫁、嫉妬といったネガティブな要素に満ちていると、自分の自己肯定感は少しずつ蝕まれていきます。

例えば、「あなただけが頼りだ」と依存され続ければ、相手を助けられない自分に無力感を覚え、「あなたと違って私は…」と嫉妬され続ければ、自分のささやかな幸福にさえ罪悪感を抱くようになります。

また、常に他人のせいにする他責思考に触れ続けると、物事を前向きに捉える自分の価値観まで揺らいでしまうことがあります。

「この人といると自分までダメになる」という感覚は、こうしたコミュニケーションによって、健全な自己イメージが傷つけられているサインなのです。

一緒にいると自分も貧乏になる?「貧乏マインド」の悪影響

「類は友を呼ぶ」ということわざがあるように、私たちは日常的に関わる人々から、良くも悪くも多大な影響を受けます。

では、お金に対して特定のネガティブな思考を持つ人と一緒にいると、自分自身の経済状況にも悪影響が及ぶことはあるのでしょうか。

その可能性を「貧乏マインド」という概念から解説していきましょう。

影響するのは「経済状況」ではなく「マインド(思考様式)」

まず、もっとも重要な点を強調します。他人の「経済状況」そのものが自分に直接的に伝染することはありません。

問題となるのは、経済的な困難さから生じやすい、特定のネガティブな「マインド(思考様式)」、すなわち物事の捉え方や考え方の癖です。

例えば、「どうせ自分には無理だ」という諦めの思考や、「悪いのは社会や他人だ」とする他責思考、そして「他人の成功を妬む」といった感情がこれにあたります。

こうした「貧乏マインド」に日常的に触れ続けることで、自分自身の思考や行動が、無意識のうちにその影響を受けてしまう可能性があるのです。

時間とエネルギーの浪費:終わらない愚痴や金の無心に奪われるもの

もっとも直接的で分かりやすい悪影響は、自分の貴重なリソースである「時間」と「精神的エネルギー」が奪われることです。

お金に関する終わりのない愚痴や不満を聞かされ続ける時間は、本来であれば自己投資やスキルアップ、あるいは心身を休めるために使えたはずの時間です。

また、「少しだけ貸してほしい」といった金の無心に対応する際の精神的な負担は計り知れません。断る罪悪感や、貸した場合の返済に関するストレスは、自分の健全な思考を妨げ、仕事や私生活への集中力を著しく低下させる要因となり得ます。

これらの浪費は、直接的にお金を失うこと以上に、将来的に豊かさを生み出すための基盤を蝕んでいくのです。

お金の貸し借りが友達との縁の切れ目?体験談やトラブルを徹底解説

金銭感覚の麻痺:「奢るのが当たり前」という関係性の危険性

相手との経済的な格差がある場合、食事などの場面で「自分が奢るのが当たり前」という空気が生まれてしまうことがあります。

善意から始まった行為であっても、それが常態化すると、自分の金銭感覚は少しずつ麻痺していきます。

相手からの感謝が感じられなくなると、支払いをすることが義務のように感じられ、本来は自分のために使うべきだったお金が、気づかぬうちに流出していくことになります。

この不均衡な関係は、健全なギブアンドテイクの原則から逸脱しており、長期的に見れば自分の資産形成に悪影響を及ぼすだけでなく、「利用されている」という不満や虚しさを心に残すことにもつながります。

奢ってほしいと言う人の心理5選!冗談でもうざいときの返し方を徹底解説

思考のネガティブ化:他責思考や嫉妬に引きずられるリスク

人間は環境の生き物です。他責思考や嫉妬といったネガティブなマインドに常にさらされていると、自分自身の思考様式もその影響を受けざるを得ません。

最初は「自分は違う」と思っていても、いつの間にか物事の悪い側面ばかりに目が行くようになったり、努力して成功することに対して斜に構えたりするようになる危険性があります。

「どうせ頑張っても無駄だ」という考え方が染みついてしまうと、新しい挑戦への意欲や、自己成長へのモチベーションが削がれてしまいます。

これは、貧困から抜け出すために不可欠な、前向きな行動力を内側から破壊する恐ろしい悪影響といえるでしょう。

心の平穏を守るための具体的な対処法4選

特定の人との関係に疲れを感じているとき、何から手をつければいいのか。相手を変えることはできませんが、自分の心の平穏を守るための行動を起こすことは可能です。

人間関係のストレスを軽減し、健全な関係性を築くための具体的な4つの方法を解説しましょう。

これらは相手を拒絶するためのものではなく、自分自身を大切にするためのスキルです。

相手の問題と自分の問題を切り分ける「境界線(バウンダリー)」を引く

最初の重要なステップは、自分と相手との間に健全な心理的「境界線(バウンダリー)」を引くことです。これは、「どこまでが自分の責任で、どこからが相手の責任か」を明確に区別することを意味します。

相手の経済的な問題や、それに対する感情は、あくまで「相手自身の問題」であり、自分が解決すべき課題ではありません。「助けてあげなければ」という過剰な責任感は自分自身を追い詰めるだけです。

「友人として話を聞くことはできるけれど、金銭的な責任までは負えない」というように、自分の中で線引きをすることが大切です。

この境界線を意識するだけで、相手のネガティブな感情に過度に同調したり、解決不可能な問題にまで踏み込んだりすることがなくなり、精神的な負担が大きく軽減されます。

物理的・心理的な距離を調整する

健全な境界線を引いたら、次はその境界線を守るために、相手との「距離」を具体的に調整していきます。これは、物理的な距離と心理的な距離の両方を含みます。

物理的な距離としては、会う頻度を少しずつ減らしたり、長時間一緒にいることを避けたりする方法があります。

心理的な距離としては、SNSで相手の投稿を一時的に非表示にしたり、ネガティブなメッセージに対してすぐに返信せず、少し時間を置いたりすることが有効です。

常につながっている状態から意識的に離れることで、相手の感情から影響を受ける機会を減らし、自分の心を休ませる時間を作ることができます。

付き合い方を限定する(お金が絡まない場面でのみ会うなど)

関係を完全に断つのではなく、付き合い方そのものを「限定」するのも非常に有効な方法です。相手のすべてを否定するのではなく、その人の良い側面や、一緒にいて楽しいと感じられる部分だけを選択的に享受する考え方です。

例えば、「食事や買い物など、お金が絡む誘いは断り、公園を散歩したり、図書館で過ごしたりするなど、お金のかからない付き合いだけにする」というルールを自分の中で設けます。

また、「お金の話や愚痴が始まったら、さりげなく話題を変える」というコミュニケーションの工夫も有効です。

これにより、関係のポジティブな側面を維持しつつ、ストレスの原因となる部分を効果的に避けることが可能になります。

どうしても辛い場合は関係を断つ選択肢も肯定する

さまざまな工夫や対処を試みても、なお相手との関係が自分にとって大きな苦痛であり続け、心身の健康を損なうような状況であれば、最終手段としてその関係自体を「断つ」選択肢を考える必要があります。

これは決して「冷たい」行為や「逃げ」ではありません。有害な関係から自分自身を守ることは、誰にでも与えられた正当な権利です。

自分の心の健康を犠牲にしてまで維持しなければならない人間関係はありません。この決断には大きな勇気と痛みが伴いますが、長い目で見れば、自分自身が健やかな人生を歩むために、もっとも必要な選択となる場合もあるのです。

その決断を、誰よりもまず自分自身が肯定してあげることが大切です。

相手を変える前に自分の内面と向き合う

特定の人との関係に健全な境界線を引き、距離を調整することは、自分の心を守るうえで非常に有効な手段です。

しかし、もう一歩深く、自分自身の内面と向き合ってみることで、なぜ自分がこれほどまでに強いストレスを感じるのか、その根本原因への理解が深まることがあります。

これは自分を責めるための作業ではなく、より本質的な心の平穏を得るための成熟した自己分析の方法です。

なぜ自分はその人に関わりたくないと強く感じるのか

まず自問したいのは、「数ある人間関係の中で、なぜ自分は『その人』の『その行動』に、これほど強く心が揺さぶられるのか」という点です。

単に「相手が愚痴っぽいから」といった表面的な理由の奥には、自分でも気づいていない個人的な感情が隠れている場合があります。

例えば、相手の依存的な態度が、過去に自分が誰かに過剰に依存されて苦しんだ経験を思い出させるのかもしれません。あるいは、相手のだらしなく見える生活態度が、自分自身が必死で律している部分や、心の奥底で「こうなってはいけない」と恐れている部分を刺激している可能性も考えられます。

不快感の源泉を深く探ることは、自分自身の価値観や、何に傷つきやすいのかを知る良い機会となります。

それは「相手の問題」か「自分の課題」の投影か

心理学には「投影」という概念があります。これは、自分自身が認めたくない、あるいは無意識下に抑圧している感情や欲求を、まるで相手が持っているかのように映し出してしまう心の働きです。

もちろん、相手の行動に問題があるのは事実かもしれませんが、それに対する自分の反応が過剰であると感じる場合、そこには「自分の課題」が投影されている可能性があります。

例えば、相手の不安定さに対して感じる強い苛立ちは、実は自分自身の経済的な将来に対する隠れた不安や恐怖が原因かもしれません。

相手を通して、自分が見たくない「自分の課題」を見せられているために、ことさらに強い拒絶反応が起きているのです。

これが「相手の問題」だけでなく「自分の課題」でもあると気づくことができれば、過剰な感情の波に飲み込まれることなく、より冷静に状況を捉え直すことが可能になります。

「助けたい」と「関わりたくない」の間で揺れる心理

「なんとかしてあげたい」という共感的な気持ちと、「もうこれ以上関わりたくない」という自己防衛的な気持ち。この二つの間で激しく揺れ動くこと自体が、大きな精神的ストレスの原因となります。

多くの人は、この相反する感情を同時に抱く自分を「矛盾している」と感じ、混乱や罪悪感を深めてしまいます。

しかし、このアンビバレントな感情は、人間としてごく自然なものです。「助けたい」と思うのは優しさであり、「関わりたくない」と思うのは心が発するSOSサインです。

どちらか一方が正しくて、もう一方が間違っているわけではありません。大切なのは、この両方の気持ちが自分の中に存在することを認め、そのうえで、「自分を犠牲にしない範囲で何ができるか(あるいは、何もしないか)」という、現実的な落としどころを見つけていくことです。

まとめ:大切なのは自分の心の健康!「冷たさ」と「健全な境界線」は違う

特定の人間関係において「関わりたくない」と感じてしまう心理的な背景と、その具体的な対処法について解説してきましたが、その感情の裏には、情動伝染や社会的交換理論といった、人間の普遍的な心のメカニズムが働いています。

そして、悪影響を及ぼすのは相手の経済状況そのものではなく、私たちの時間やエネルギー、そして自己肯定感を奪う可能性のある「特定の思考や行動」なのです。

さまざまな対処法を検討するうえで、もっとも大切にするべきことは、「相手から距離を置くこと」と「相手を見下すこと」はまったく違うということです。そして、「冷たさ」と「健全な境界線」もまた、明確に区別されるべきです。

健全な境界線を引くことは、相手の人格や状況を否定する行為ではありません。それは、自分自身の心の健康と平穏を守るために、誰もが持つべき権利であり、むしろ自分自身に対する責任ある態度です。

自分のリソースが枯渇し、心が疲弊しきった状態では、ほかの誰かに対してはもちろん、自分自身に対しても優しくなることはできません。

もし人間関係によって自分の心がすり減っていると感じるならば、そこから自分を守るための選択をすることは、決してわがままでも、冷たいことでもなく、本当に大切にすべきほかの人間関係を育んでいくための勇気ある一歩なのです。