おとなしい真面目な人ほど突然仕事を辞める理由を解説します。

不満を言うこともなく、そつなく仕事をこなしていたのに、なぜ周りに話すこともなく急に退職してしまうのか。

その心理が気になる人は参考にしてみてください。

世の中に意外と多い?静かに去っていく「良い人」

多くの職場には、組織にとって「静かな貢献者」とでも呼ぶべき存在がいます。彼らは、与えられた業務を納期内に黙々とこなし、困難な仕事であっても不平や不満を口にすることはほとんどありません。

むしろ、ほかのメンバーが困っていれば、自らの業務を調整してでも手を差し伸べる優しさを持っています。

会議ではあまり発言しないかもしれませんが、その実直な仕事ぶりと誠実な人柄は、チームの安定を支える重石のような役割を果たしていました。

周囲からは「真面目な人」「いつも穏やかな人」と認識され、マネジメント層からも安心して仕事を任せられる存在として信頼されていたはずです。

そのような人物が、ある日突然、何の予兆も見せずに退職を申し出るケースは決して珍しいことではありません。

その知らせは、職場に大きな衝撃と戸惑いをもたらします。「まさか、あの人が辞めるなんて」「何か悩みがあったのだろうか」「どうして、ひと言も相談してくれなかったのか」。残された同僚や上司は、驚きとともに、これまで気づけなかったことへの自責の念に駆られることさえあるでしょう。

一見すると、この「突然の退職」は、本人の個人的な事情や突発的な心変わりのように見えるかもしれませんが、その背景には、他者からは見えにくい根深い心理的なメカニズムと職場環境の問題が隠されています。

彼らが職場を去る最終決断に至るまでには、水面下で長い時間をかけた葛藤と静かなSOSがあったのです。

なぜおとなしく真面目な人ほど、周囲に察知されずに突然職場を去る決断を下すのか、その理由を多角的に掘り下げていきます。

彼らの内面で何が起きているのかを心理的な側面から解き明かし、同時に、周囲が気づくべきだった退職のサイン、そして優秀な人材の離職を防ぐために組織ができることについて、具体的に解説していきましょう。

おとなしい真面目な人が抱える5つの内なる葛藤

おとなしく真面目な人が突然退職する背景には、周囲からは見えにくい複雑で根深い内面の葛藤が存在します。

彼らが抱える負担は、単一の原因ではなく、いくつかの心理的な特性が相互に影響しあって積み重なった結果であることが少なくありません。

その代表的な5つの内なる葛藤を心理学的な視点から解き明かしていきます。

責任感と完璧主義の罠:「できない自分」を許せない

真面目な人ほど、自らに高い基準を課す傾向があります。与えられた仕事は100%の力で完璧に遂行して当然だと考えています。

この強い責任感は、質の高い仕事を生み出す原動力となる一方で、自らを追い詰める罠にもなります。

少しでも基準に満たない部分があると、「自分は期待に応えられなかった」「能力が低い」と過剰に自己を責め立ててしまうのです。

周囲からは十分に評価される成果であっても、本人の内面では「失敗」と結論づけられ、自己評価が静かに削られていきます。

この理想と現実のギャップに苦しみ、完璧でない自分を許せない感覚が、徐々に精神的なエネルギーを枯渇させていきます。

境界線が引けない優しさ:NOと言えずに抱え込むストレス

他者への配慮や共感性が高いことは美点ですが、それが「他者との境界線が曖昧になる」という課題につながることがあります。

彼らは、同僚からの依頼や上司からの指示に対して、「断ったら相手を失望させるかもしれない」「職場の和を乱したくない」という思いから、心理的に「NO」と言えないのです。

その結果、自らの許容量を超えた業務量を引き受けてしまい、恒常的なプレッシャーとストレスにさらされます。

この状態は、本人の優しさや協調性につけ込まれているわけではなく、むしろ本人が自らの意思で「引き受ける」選択を繰り返した結果であり、その自覚があるからこそ、誰にも不満を漏らせずに一人で抱え込んでしまいます。

刺激に敏感な「HSP」気質:人一倍エネルギーを消耗している

生まれつき五感が鋭く、些細な刺激を深く処理する「HSP(Highly Sensitive Person)」という気質を持つ人がいます。これは病気や障がいではなく、脳の神経システムに由来する特性です。

HSP気質を持つ人は、職場の騒音や光、同僚の機嫌の変化、飛び交う会話のトーンといった外部からの刺激を無意識のうちに敏感に察知します。

静かに集中して業務に取り組んでいるように見えても、その内面では膨大な情報を処理し続けており、他の人が気づかないレベルで心身のエネルギーを消耗しています。

この日々の消耗が積み重なることで、ある日突然エネルギーが底をつき、出社すること自体が困難になる事態に陥ることがあります。

ネガティブ思考のループ:小さなミスを深刻に捉えすぎる

おとなしく真面目な人は、一つの失敗をきっかけに否定的な思考が頭の中を駆け巡る「反芻(はんすう)思考」に陥りやすい傾向があります。

例えば、上司から受けた少しの指摘を「自分はもう信頼されていない」と拡大解釈したり、一度の小さなミスを「すべて自分のせいだ」と結論づけてしまったりします。

このネガティブな思考のループは、客観的な事実から離れて自己否定を繰り返し、自己肯定感を著しく低下させます。

周囲が忘れているような過去の出来事さえも繰り返し思い出し、自分を責め続けるため、働くことへの意欲や自信が静かに蝕まれていくのです。

感情表現が苦手:助けを求める声が「迷惑かも」に消される

もっとも大きな葛藤の一つが、自らの困難な状況や苦しい感情を他者へ伝えることへの強い抵抗感です。

彼らの内面では、「こんなことで相談するのは相手に迷惑をかける」「自分の弱みを見せるのは恥ずかしい」「自力で解決すべき問題だ」といった声が渦巻いています。

助けを求める行為そのものが、彼らにとっては非常に高いハードルになるため、心身ともに限界が近づいていても、その苦しさを表情や言葉に出すことができません。

結果として、誰にもSOSを発信できないまま一人で耐え続け、最終的に「この場から去る」という方法でしか、その状況から抜け出す道を見いだせなくなってしまうのです。

なぜ突然いなくなるのか?水面下で起きていること

おとなしく真面目な人の退職が、周囲にとって「突然」の出来事に映るのは、その決断に至るまでのプロセスがほとんど可視化されないためです。

彼らの心の中では、長い時間をかけて着実に変化が進行しています。その水面下で起きていることを理解することは、この現象の本質を捉える上で不可欠です。

周囲には見えない「我慢のダム」が決壊する瞬間

彼らの心の中には、日々のストレスや葛藤を溜め込む「我慢のダム」があるとイメージすると分かりやすいかもしれません。

責任感の強さから引き受けた過剰な業務、人間関係で生じる見えない摩擦、自己否定の感情といったものが、まるで水滴のように一滴ずつ、そのダムに注がれていきます。

周囲から見れば、ダムの水面は穏やかで、いつもと変わらないように見えますが、水面下では着実に水位が上昇し、ダムの耐久性は限界に近づいているのです。

そして、ある日、ほかの人から見れば些細な出来事、例えば些細な注意や予期せぬ業務の追加といった「最後の一滴」が加わることで、ダムは耐えきれなくなり決壊します。この決壊が、「退職」という形で表出するのです。

SOSのサインを出せない・気づいてもらえない絶望感

彼らは、まったくサインを出していないわけではありませんが、そのSOSは非常に微弱で、解読が困難なものです。

例えば、わずかに口数が減る、返事のトーンが少しだけ低くなる、メールの文面から感情が消えるといった、ごくわずかな変化がそれに当たります。

本人にとっては、それが精一杯のサインであることも少なくありませんが、多忙な職場環境の中では、こうした繊細な変化はほとんど気づかれることなく見過ごされてしまいます。

「助けを求められない」内面的な課題と、「サインに気づいてもらえない」外部環境のすれ違いが重なったとき、彼らは深い孤独感と絶望感を抱きます。

「この職場では、誰も自分の苦しみを理解してくれない」という感覚は、組織への帰属意識を完全に断ち切る決定的な引き金となります。

「辞める」が唯一の逃げ道であり自己防衛策になっている

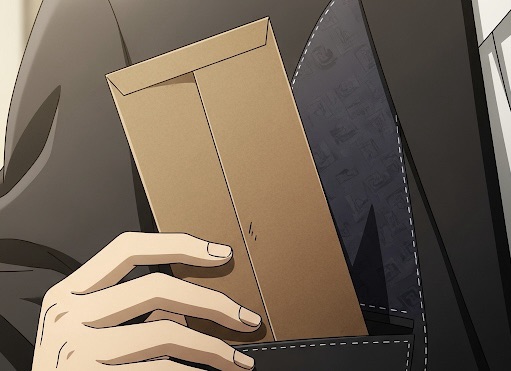

我慢のダムが決壊し、他者への期待も失われたとき、「退職」はもはや単なる選択肢の一つではなくなります。それは、これ以上自分の心身が壊れてしまわないようにするための積極的で、かつ唯一残された「自己防衛策」なのです。

耐え難い苦痛が続く環境から物理的に離れることは、自分自身を守るためのもっとも合理的で確実な手段となります。

この段階に至ると、本人の意思は固く、改善策の提案や引き留めの言葉は、もはや心に響きません。彼らにとっての退職は、未来への希望を求める前向きなステップというよりも、現在地から脱出するための緊急避難的な意味合いが強くなります。

だからこそ、その行動は一切の迷いがなく、周囲の目には「突然」で「一方的」な決断として映るのです。

彼らが見せていた7つの退職予兆

彼らが発するSOSのサインは微弱ですが、決して皆無ではありません。それは日々の行動の中に、普段との「違和感」として現れます。

重要なのは、一つの事象だけで判断するのではなく、複数のサインが重なっていないかという視点で観察することです。

以下に挙げるのは、彼らが退職を決意する過程で見せがちな行動の変化です。普段のその人を知っているからこそ気づける、見逃してはならない予兆といえるでしょう。

口数が極端に減り雑談の輪に入らなくなる

以前は相づちを打ったり、時折笑顔を見せたりしながらも雑談に参加していた人が、自席で黙々と作業を続け、輪に加わろうとしなくなります。

これは、他者とのコミュニケーションに割く心理的なエネルギーが枯渇しているサインです。

周囲に気を遣い、会話に参加すること自体が大きな負担となっており、無意識に人との関わりを避けようとしています。

以前はしなかったようなケアレスミスが増える

実直で丁寧な仕事ぶりで信頼されていた人が、単純な入力ミスや確認漏れといった、以前では考えられないようなケアレスミスを繰り返すようになります。

これは、退職や将来への悩み事で頭の中が占められ、目の前の業務への集中力が著しく低下している証拠です。

本人がもっともその変化に気づき、自分を責めている可能性も高い状態です。

有給休暇の取得や急な欠勤が増え始める

これまでほとんど休まなかった人が、有給休暇を計画的に消化し始めたり、「体調不良」を理由とした当日の欠勤が増えたりします。

これは、転職活動に時間を使っているケースも考えられますが、それ以上に心身の疲労が限界に達し、出社する気力そのものが湧かない状態である可能性を示唆しています。心身を休ませるための切実な休息要請です。

目が合わなくなりどこか上の空に見える

会話をしていても視線が合わなかったり、話しかけても反応が少し遅れたりするなど、心ここにあらずといった様子が見られます。

他者と視線を合わせることは、強いエネルギーを要するコミュニケーションです。

それを避けるのは、自分の内面を読み取られたくない無意識の防御であり、すでに関心が組織や職場から離れつつあることの表れでもあります。

ランチや飲み会など社内イベントへの参加を断るようになる

以前は付き合いで参加していた職場のランチや懇親会などを、明確に断るようになります。

これは、公私をはっきりと分けたい意思表示であり、組織との心理的な距離が開き始めた重要なサインです。

業務時間外にまで、職場のために時間やエネルギーを使いたい気持ちがもはや残っていない状態です。

業務に関する質問や提案がなくなる

かつては業務をより良くするための質問をしたり、改善案を出したりしていた人が、指示されたことだけを淡々とこなすようになります。

これは、仕事そのものへの意欲や、組織に貢献しようという当事者意識が失われたことを意味します。

「どうせ近いうちに辞めるのだから」という諦めの気持ちが根底にあり、現状維持以上のエネルギーを注ぐことをやめてしまった状態です。

デスク周りが少しずつ整理され始める

退職の意思が固まった段階で見られる、もっとも物理的で分かりやすいサインです。

デスクの引き出しに溜まっていた私物を少しずつ持ち帰ったり、不要な書類を処分したりと、明らかに身辺整理を始めた様子が見受けられます。

これは、来るべき日に向けてひっそりと準備を進めている証拠と言えます。

【周り目線】優秀で真面目な社員の離職を防ぐためにできること

おとなしく真面目な人材の突然の離職は、本人だけの問題ではなく、職場環境や周囲の関わり方に起因することも少なくありません。

彼らが安心して能力を発揮し、長期的に貢献し続けられる組織であるためには、マネジメント層や同僚による能動的な働きかけが不可欠です。

そのために実践できる具体的な4つのアプローチをご紹介しましょう。

心理的安全性の確保:弱音を吐いてもいい雰囲気づくり

もっとも重要な土台となるのが、「心理的安全性」の高い職場環境です。これは、組織の中で自分の考えや気持ちを、誰に対しても安心して表明できる状態を指します。

特に、弱音を吐くことや失敗を認めることに強い抵抗を感じる彼らにとって、「こんなことを言っても大丈夫だ」と感じられる環境は生命線とも言えます。

上司が自らの失敗談を話したり、どんな意見が出てもまずは「話してくれてありがとう」と受け止める姿勢を見せたりすることで、少しずつ「ここでは本音を話してもいいのだ」という信頼感が醸成されていきます。

1on1ミーティングの質の向上:「雑談」の中に本音は隠れている

定期的な1on1ミーティングは、彼らの内面を理解するための貴重な機会ですが、それが業務の進捗確認だけで終わっていては意味がありません。

重要なのは、業務から少し離れた「雑談」の時間を意図的に作ることです。最近関心のあることや休日の過ごし方といった何気ない会話が、互いの緊張をほぐし、信頼関係を築くきっかけとなります。

そうしたリラックスした雰囲気の中でこそ、「実は少し困っていて」という本音が漏れやすくなるのです。

上司は答えを与えるのではなく、相手の話に深く耳を傾け、沈黙を恐れずに待つ姿勢が求められます。

感謝と承認を言葉で伝える:当たり前を評価する重要性

真面目な人の仕事は、その質の高さから「できて当たり前」と見なされがちで、感謝や評価の言葉をかけられる機会が少ないことがあります。

しかし、その当たり前の裏には、見えない努力や工夫、そして責任感が隠れています。

大きな成果だけでなく、日々の地道な業務遂行や、ほかのメンバーへの細やかなサポートに対して、「いつも丁寧にありがとう」「〇〇さんの資料のおかげで助かった」など、具体的な事実を挙げて感謝と承認を言葉で伝えることが極めて重要です。

この言葉が彼らの貢献を可視化し、自己肯定感を支える大きな力となります。

業務量の客観的な把握と再分配:見えない負担に気づく

「NO」と言えない彼らのもとには、気づかぬうちに業務が集中してしまう傾向があります。本人の自己申告だけを鵜呑みにせず、上司はチーム全体の業務量や各メンバーの稼働状況を客観的に把握し、特定の個人に過剰な負担がかかっていないかを常に注視する必要があります。

もし負担の偏りが見られる場合は、それは本人の能力の問題ではなく、マネジメントの課題です。

チーム内で業務の再分配を行ったり、一部の業務を効率化・削減したりするなど、負担を軽減するための具体的なアクションを起こすことが、彼らを守り、チーム全体の持続可能性を高めることにつながります。

【本人目線】もう限界かもしれない…と感じたときの3つの選択肢

日々の業務や人間関係の中で、これ以上は耐えられないと感じる瞬間は、誰にでも訪れる可能性があります。

特に、責任感が強く、周囲に気を遣うあまり自分の感情を抑え込んできた人にとって、その「限界」のサインは心身からの危険信号です。

すべてを投げ出して「辞める」決断に至る前に、自分自身を守るために知っておくべき選択肢がいくつか存在します。

辞める前に試したい:異動・休職という選択肢

もし、現在の苦痛の原因が特定の部署の業務内容や人間関係に限定されているのであれば、「退職」ではなく「異動」を申し出ることで状況が改善する可能性があります。

人事部や信頼できる上司に相談し、別の部署で自分のスキルや経験を活かせないか検討してみる価値はあります。

また、心身の疲労がピークに達し、正常な判断が難しいと感じる場合は、「休職」という選択肢が有効です。これは、自分自身を守るための正当な権利です。

一度職場から物理的・心理的に距離を置き、専門家の助けを借りながら心と体を休ませることで、冷静に今後のキャリアを考える時間を持つことができます。

信頼できる第三者に相談する:社内の相談窓口や外部の専門家

一人で問題を抱え込むことは、視野を狭め、ネガティブな思考を加速させてしまいます。自分の状況を客観的に話し、意見をもらうことは非常に重要です。

もし社内に産業医やキャリアコンサルタントが常駐する相談窓口があれば、守秘義務のもとで安心して話すことができます。

社内の人には話しにくいと感じる場合は、自治体が設置している労働相談センターや、民間のカウンセリングサービスといった外部の専門機関を頼ることも有効です。

専門家はあなたの味方であり、具体的な解決策や利用できる制度について、専門的な知見からアドバイスを提供してくれます。

後悔しない退職の進め方:円満退職のための準備と伝え方

さまざまな選択肢を検討したうえで、それでもなお「退職」が最善の道だと結論づけたのであれば、その意思を尊重すべきです。

その際は、できる限り円満に、そして自分自身が後悔しない形で進めることが大切になります。

まずは就業規則を確認し、退職の申し出をすべき時期や手続きを把握します。そして、直属の上司にアポイントを取り、会議室など他の人に聞かれない場所で、退職の意思を明確に伝えます。

退職理由は「一身上の都合」で十分であり、会社への不満を詳細に話す必要はありません。感謝の気持ちとともに、引き継ぎを誠実に行う姿勢を見せることで、最後まで自分の責任を全うし、良好な関係を保ったまま次のステップへ進むことができます。

おとなしい真面目な人の「沈黙」は諦めのサインかもしれない

おとなしく真面目な人がなぜ突然仕事を辞めてしまうのか、その背景にある心理的な葛藤から、周囲が気づくべき予兆、そして具体的な対策に至るまでを解説してきましたが、彼らの退職は決して「突然」の出来事ではなく、水面下で長い時間をかけて蓄積された負担と、誰にも言えない葛藤の末にある必然的な帰結と言えます。

彼らが放つ物静かな雰囲気や不平不満を口にしない態度は、しばしば「問題がないこと」の証拠として誤解されがちですが、その「沈黙」は、満足や従順の表れではなく、助けを求めることを断念し、周囲に期待することをやめてしまった「あきらめ」のサインである可能性があります。

彼らの貢献を「当たり前」と見なすのではなく、その実直な仕事ぶりの裏にある誠実さや責任感を正しく評価し、感謝を伝えることが重要です。

上司や同僚にとっては、日々のコミュニケーションの中で、相手が弱音を吐きやすい心理的な安全性を育むこと、そして彼らの小さな変化に気づき、声をかけるという能動的な関与が意図せぬ離職を防ぐ鍵となります。

また、もし自分が当事者として限界を感じているのであれば、一人ですべてを背負う必要はなく、自分自身を守ることは優先されるべき権利です。異動や休職、そして退職も含め、あらゆる選択肢は、より健全な未来へ進むための一歩となり得ます。

組織と個人との間にある、こうした見えにくいすれ違いを減らしていくことこそが、一人ひとりが安心してその能力を最大限に発揮できる、真に生産的で働きやすい職場環境の土台となるでしょう。